愛麗絲漫游奇境記

第 5 篇

第 5 篇

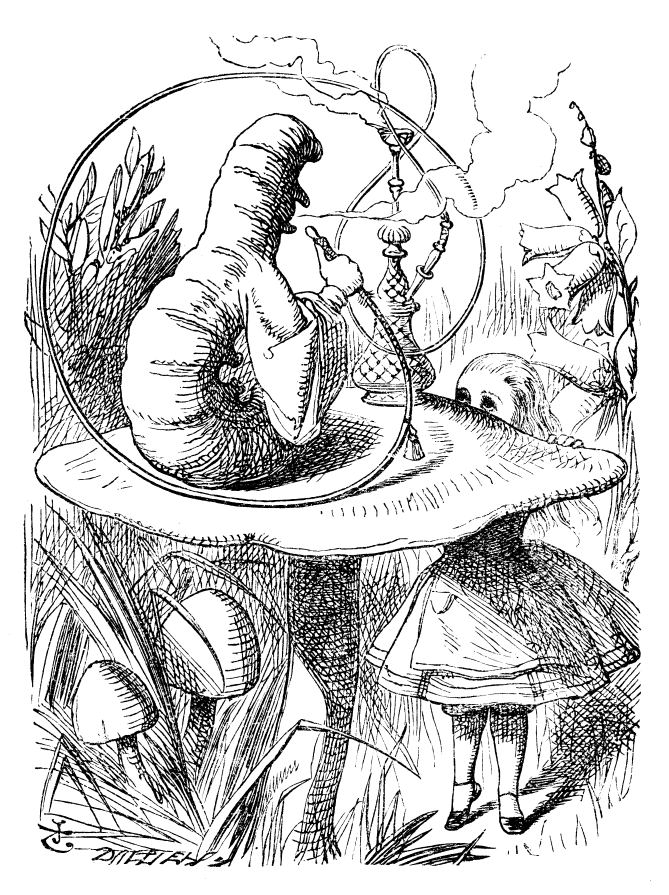

毛毛虫的建議

毛毛虫的建议

毛毛虫和愛麗絲彼此沉默地注視了好一會。最后,毛毛虫從嘴里拿出了水煙 管,用慢吞吞的、瞌睡似的聲調同她說起了話。

毛毛虫和爱丽丝彼此沉默地注视了好一会。最后,毛毛虫从嘴里拿出了水烟 管,用慢吞吞的、瞌睡似的声调同她说起了话。

“你是誰?”毛毛虫問,

“你是谁?”毛毛虫问,

這可不是鼓勵人談話的開場白,愛麗絲挺不好意思地回答說:“我……眼下 很難說,先生……至少今天起床時,我還知道我是誰的,從那時起,可是我就變 了好几回了,”

这可不是鼓励人谈话的开场白,爱丽丝挺不好意思地回答说:“我……眼下 很难说,先生……至少今天起床时,我还知道我是谁的,从那时起,可是我就变 了好几回了,”

“你這話是什么意思?”毛毛虫嚴厲地說,“你自己解釋一下!”

“你这话是什么意思?”毛毛虫严厉地说,“你自己解释一下!”

“我沒法解釋,先生,”愛麗絲說,“因為我已經不是我自己了,你瞧。”

“我没法解释,先生,”爱丽丝说,“因为我已经不是我自己了,你瞧。”

“我瞧不出。”毛毛虫說。

“我瞧不出。”毛毛虫说。

“我不能解釋得更清楚了,”愛麗絲非常有禮貌地回答,“因為我壓根儿不 懂是怎么開始的,一天里改變好几次大小是非常不舒服的。”

“我不能解释得更清楚了,”爱丽丝非常有礼貌地回答,“因为我压根儿不 懂是怎么开始的,一天里改变好几次大小是非常不舒服的。”

“唉,也許你還沒有体會,”愛麗絲說,“可是當你必須變成一只蝶蛹的時 候──你知道自己總有一天會這樣的──然后再變成一只蝴蝶、我想你會感到有 點奇怪的,是不是,”

“唉,也许你还没有体会,”爱丽丝说,“可是当你必须变成一只蝶蛹的时 候──你知道自己总有一天会这样的──然后再变成一只蝴蝶、我想你会感到有 点奇怪的,是不是,”

“一點也不。”毛毛虫說。

“一点也不。”毛毛虫说。

“哦!可能你的感覺同我不一樣,”愛麗絲說,“可是這些事使我覺得非常 奇怪。”

“哦!可能你的感觉同我不一样,”爱丽丝说,“可是这些事使我觉得非常 奇怪。”

“你!”毛毛虫輕蔑地說,“你是誰?”

“你!”毛毛虫轻蔑地说,“你是谁?”

這句話又把他們帶回了談話的開頭,對于毛毛虫的那些非常簡短的回答,愛 麗絲頗有點不高興了,她挺直了身子一本正經地說:“我想還是你先告訴我,你 是誰?”

这句话又把他们带回了谈话的开头,对于毛毛虫的那些非常简短的回答,爱 丽丝颇有点不高兴了,她挺直了身子一本正经地说:“我想还是你先告诉我,你 是谁?”

“為什么?”毛毛虫說。

“为什么?”毛毛虫说。

這又成了一個難題:愛麗絲想不出任何比較好的理由來回答它,看來,毛毛 虫挺不高興的,因此愛麗絲轉身就走了。

这又成了一个难题:爱丽丝想不出任何比较好的理由来回答它,看来,毛毛 虫挺不高兴的,因此爱丽丝转身就走了。

“回來!”毛毛虫在她身后叫道,“我有几句重要的話講!”

“回来!”毛毛虫在她身后叫道,“我有几句重要的话讲!”

這話听起來倒是鼓舞人的,于是愛麗絲回來了。

这话听起来倒是鼓舞人的,于是爱丽丝回来了。

“別發脾气嘛!”毛毛虫說,

“別发脾气嘛!”毛毛虫说,

“就這個話嗎?”愛麗絲忍住了怒气問。

“就这个话吗?”爱丽丝忍住了怒气问。

“不。”毛毛虫說。

“不。”毛毛虫说。

愛麗絲想反正沒什么事,不如在這儿等一等,也許最后它會說一點儿值得听 的話的。有好几分鐘,他只是噴著煙霧不說話。最后它松開胳膊,把水煙管從嘴 里拿出來,說:“你認為你已經變了,是嗎?”

爱丽丝想反正没什么事,不如在这儿等一等,也许最后它会说一点儿值得听 的话的。有好几分钟,他只是喷著烟雾不说话。最后它松开胳膊,把水烟管从嘴 里拿出来,说:“你认为你已经变了,是吗?”

“我想是的,先生。”愛麗絲說。“我平時知道的事,現在都忘了,而且連 把同樣的身材保持十分鐘都做不到,”

“我想是的,先生。”爱丽丝说。“我平时知道的事,现在都忘了,而且连 把同样的身材保持十分钟都做不到,”

“你忘了些什么?”毛毛虫問。

“你忘了些什么?”毛毛虫问。

“我試著背《小蜜蜂怎么干活》,可是背出來的完全變了樣!”愛麗絲憂郁 地回答。

“我试着背《小蜜蜂怎么干活》,可是背出来的完全变了样!”爱丽丝忧郁 地回答。

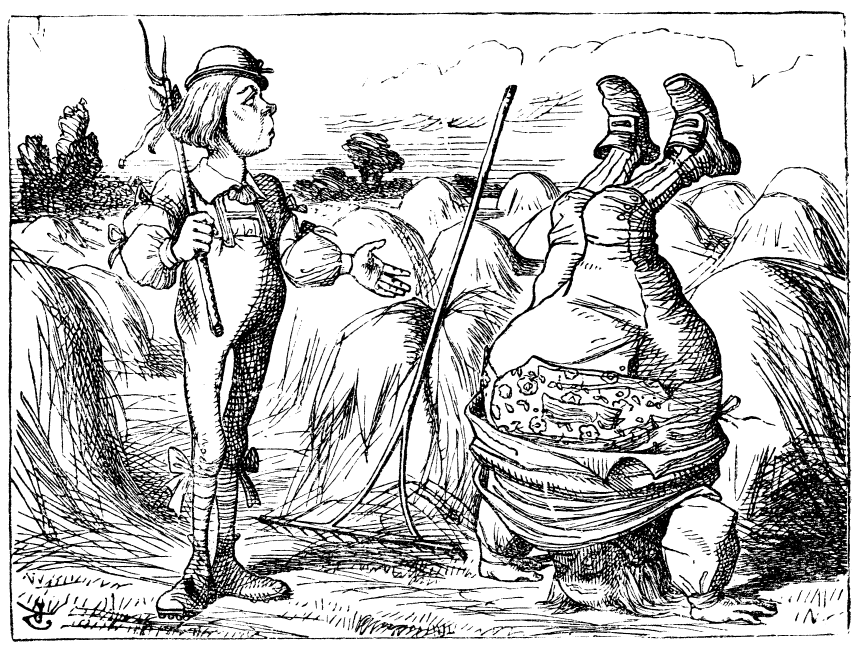

“那么背誦《你老了,威廉爸爸》吧!”毛毛虫說。

“那么背诵《你老了,威廉爸爸》吧!”毛毛虫说。

愛麗絲把雙手交叉放好,開始背了:

爱丽丝把双手交叉放好,开始背了:

“年輕人說道:

‘你已經老啦,威廉爸爸,

你頭上長滿了白發。

可你老是頭朝下倒立著,

像你這把年紀,這合适嗎?’

“年轻人说道:

‘你已经老啦,威廉爸爸,

你头上长满了白发。

可你老是头朝下倒立着,

像你这把年纪,这合适吗?’

‘當我年輕的時候,’

威廉爸爸回答儿子,

‘我怕這樣會損坏腦子;

現在我腦袋已經空啦,

所以就這樣玩個不止,’

‘当我年轻的时候,’

威廉爸爸回答儿子,

‘我怕这样会损坏脑子;

现在我脑袋已经空啦,

所以就这样玩个不止,’

‘你已經老啦,’年輕人說:

‘像我剛才說的一樣,

你已經變得非常肥胖;

可是你一個前空翻翻進門來,

這是怎么搞的?請你講講。’

‘你已经老啦,’年轻人说:

‘像我刚才说的一样,

你已经变得非常肥胖;

可是你一个前空翻翻进门来,

这是怎么搞的?请你讲讲。’

‘當我年輕的時候,’

老哲人搖晃著灰白的卷發說道,

‘我總是讓關節保持柔軟靈巧,

我用的是這种一先令一盒的油膏,

你想要兩盒嗎,

請允許我向你推銷,’

‘当我年轻的时候,’

老哲人摇晃著灰白的卷发说道,

‘我总是让关节保持柔软灵巧,

我用的是这种一先令一盒的油膏,

你想要两盒吗,

请允许我向你推销,’

‘你已經老啦,’年輕人說,

‘你的下巴應該是

衰弱得只能喝些稀湯,

可是你把一只整鵝,

連骨帶嘴全都吃光,

請問你怎能這樣,’

‘你已经老啦,’年轻人说,

‘你的下巴应该是

衰弱得只能喝些稀汤,

可是你把一只整鹅,

连骨带嘴全都吃光,

请问你怎能这样,’

‘當我年輕的時候,’爸爸說,

‘研究的是法律條文。

對于每個案子,

都拿來同妻子辯論,

因此我練得下巴肌肉發達,

這使我受用終身。’

‘当我年轻的时候,’爸爸说,

‘研究的是法律条文。

对于每个案子,

都拿来同妻子辩论,

因此我练得下巴肌肉发达,

这使我受用终身。’

‘你已經老啦,’年輕人說,

‘很難想象,

你的眼睛會像從前,一樣閃光。

可是你居然能把一條鰻魚,

豎在鼻子尖上。

請問,你怎會這么棒,’

‘你已经老啦,’年轻人说,

‘很难想象,

你的眼睛会像从前,一样闪光。

可是你居然能把一条鳗鱼,

竖在鼻子尖上。

请问,你怎会这么棒,’

“夠啦,’他的爸爸說,

‘我已經回答了三個問題。

你不要太放肆啦,

我不會整天听你胡言亂語。

快滾吧,不然我就要,

一腳把你踢下樓梯。’”

“够啦,’他的爸爸说,

‘我已经回答了三个问题。

你不要太放肆啦,

我不会整天听你胡言乱语。

快滚吧,不然我就要,

一脚把你踢下楼梯。’”

“背錯了。”毛毛虫說。

“背错了。”毛毛虫说。

“我也怕不十分對,”愛麗絲羞怯地說,“有些字已經變了。”

“我也怕不十分对,”爱丽丝羞怯地说,“有些字已经变了。”

“從頭到尾都錯了,”毛毛虫干脆地說。然后他們又沉默了几分鐘。

“从头到尾都错了,”毛毛虫干脆地说。然后他们又沉默了几分钟。

毛毛虫首先開腔了:

毛毛虫首先开腔了:

“你想變成多么大小呢?”

“你想变成多么大小呢?”

“唉!多么大小我倒不在乎。”愛麗絲急忙回答,“可是,一個人總不會喜 歡老是變來變去的,這你是知道的。”

“唉!多么大小我倒不在乎。”爱丽丝急忙回答,“可是,一个人总不会喜 欢老是变来变去的,这你是知道的。”

“我不知道。”毛毛虫說。

“我不知道。”毛毛虫说。

愛麗絲不說話了,她從來沒有遭到過這么多的反駁,感到自己要發脾气了。

爱丽丝不说话了,她从来没有遭到过这么多的反驳,感到自己要发脾气了。

“你滿意現在的樣子嗎?”毛毛虫說,

“你满意现在的样子吗?”毛毛虫说,

“哦,如果你不在意的話,先生,我想再大一點,”愛麗絲說,“像這樣三 英寸高,太可怜了,”

“哦,如果你不在意的话,先生,我想再大一点,”爱丽丝说,“像这样三 英寸高,太可怜了,”

“這正是一個非常合适的高度。”毛毛虫生气地說,它說話時還使勁儿挺直 了身子,正好是三英寸高。

“这正是一个非常合适的高度。”毛毛虫生气地说,它说话时还使劲儿挺直 了身子,正好是三英寸高。

“可我不習慣這個高度!”愛麗絲可怜巴巴地說道,同時心里想:“我希望 這家伙可別發火!”

“可我不习惯这个高度!”爱丽丝可怜巴巴地说道,同时心里想:“我希望 这家伙可別发火!”

“不久你就會習慣的!”毛毛虫說著又把水煙管放進嘴里抽起來了。

“不久你就会习惯的!”毛毛虫说着又把水烟管放进嘴里抽起来了。

這次,愛麗絲耐心地等著它開口,一兩分鐘后,毛毛虫從嘴里拿出了水煙管, 打了個哈欠,搖了搖身子,然后從蘑菇上下來,向草地爬去,只是在它爬的時候, 順口說道:“一邊會使你長高,另一邊會使你變矮,”

这次,爱丽丝耐心地等着它开口,一两分钟后,毛毛虫从嘴里拿出了水烟管, 打了个哈欠,摇了摇身子,然后从蘑菇上下来,向草地爬去,只是在它爬的时候, 顺口说道:“一边会使你长高,另一边会使你变矮,”

“什么東西的一邊,什么東西的另一邊?”愛麗絲想。

“什么东西的一边,什么东西的另一边?”爱丽丝想。

“蘑菇,”毛毛虫說,就好像愛麗絲在問它似的說完了話,一剎那就不見了。

“蘑菇,”毛毛虫说,就好像爱丽丝在问它似的说完了话,一剎那就不见了。

有那么一兩分鐘,愛麗絲端詳著那個蘑菇,思討著哪里是它的兩邊。由于它 十公圓,愛麗絲發現這個問題可不容易解決。不管怎樣,最后,她伸開雙管環抱 著它,而且盡量往遠伸,然后兩只手分別掰下了一塊蘑菇邊。

有那么一两分钟,爱丽丝端详著那个蘑菇,思讨著哪里是它的两边。由于它 十公圆,爱丽丝发现这个问题可不容易解决。不管怎样,最后,她伸开双管环抱 著它,而且尽量往远伸,然后两只手分別掰下了一块蘑菇边。

“可現在哪邊是哪邊呢?”她問自己,然后啃了右手那塊試試。驀地覺得下 巴被猛烈地碰了一下:原來下巴碰著腳背了。

“可现在哪边是哪边呢?”她问自己,然后啃了右手那块试试。蓦地觉得下 巴被猛烈地碰了一下:原来下巴碰著脚背了。

這突然的變化使她戰栗,縮得太快了,再不抓緊時間就完了,于是,她立即 去吃另一塊,雖然下巴同腳頂得太緊,几乎張不開口,但總算把左手的蘑菇啃著 了一點。

这突然的变化使她战栗,缩得太快了,再不抓紧时间就完了,于是,她立即 去吃另一块,虽然下巴同脚顶得太紧,几乎张不开口,但总算把左手的蘑菇啃著 了一点。

“啊,我的頭自由了!”愛麗絲高興地說,可是轉眼間高興變成了恐懼。這 時,她發現找不見自己的肩膀了,她往下看時,只能見到了很長的脖子,這個脖 子就像是矗立在綠色海洋中的高樹杆。

“啊,我的头自由了!”爱丽丝高兴地说,可是转眼间高兴变成了恐惧。这 时,她发现找不见自己的肩膀了,她往下看时,只能见到了很长的脖子,这个脖 子就像是矗立在绿色海洋中的高树杆。

“那些綠東西是什么呢?”愛麗絲說,“我的肩膀呢?哎呀!我的可怜的雙 手啊,怎樣才能再見到你們呢?”她說話時揮動著雙手,可是除了遠處的綠樹叢 中出現一些顫動外,什么也沒有了。

“那些绿东西是什么呢?”爱丽丝说,“我的肩膀呢?哎呀!我的可怜的双 手啊,怎样才能再见到你们呢?”她说话时挥动着双手,可是除了远处的绿树丛 中出现一些颤动外,什么也没有了。

看起來,她的手沒法舉到頭上來了,于是,她就試著把頭彎下去湊近手。她 高興地發現自己的脖子像蛇一樣,可以隨便地往上下左右扭轉,她把脖子朝下, 變成一個“z”字形,准備伸進那些綠色海洋里去,發現這些綠色海洋不是別的, 正是剛才曾經在它下面漫游的樹林的樹梢。就在這對,一种尖利的嘶聲,使得她 急忙縮回了頭。一只大鴿子朝她臉上飛來,并且呼搧著翅膀瘋狂地拍打她。

看起来,她的手没法举到头上来了,于是,她就试着把头弯下去凑近手。她 高兴地发现自己的脖子像蛇一样,可以随便地往上下左右扭转,她把脖子朝下, 变成一个“z”字形,准备伸进那些绿色海洋里去,发现这些绿色海洋不是別的, 正是刚才曾经在它下面漫游的树林的树梢。就在这对,一种尖利的嘶声,使得她 急忙缩回了头。一只大鸽子朝她脸上飞来,并且呼搧著翅膀疯狂地拍打她。

“蛇!”鴿子尖叫著。

“蛇!”鸽子尖叫著。

“我不是蛇!”愛麗絲生气地說,“你走開!”

“我不是蛇!”爱丽丝生气地说,“你走开!”

“我再說一遍,蛇!”鴿子重复著,可是已經是用很低的聲音在說話了,然 后還嗚咽地加了一句:“我各种方法都試過了,但是沒有一樣能叫它們滿意!”

“我再说一遍,蛇!”鸽子重复著,可是已经是用很低的声音在说话了,然 后还呜咽地加了一句:“我各种方法都试过了,但是没有一样能叫它们满意!”

“你的話我一點几都不懂!”愛麗絲說,

“你的话我一点几都不懂!”爱丽丝说,

“我試了樹根,試了河岸,還試了篱笆,”鴿子繼續說著,并不注意她, “可是這些蛇!沒法子讓它們高興!”

“我试了树根,试了河岸,还试了篱笆,”鸽子继续说着,并不注意她, “可是这些蛇!没法子让它们高兴!”

愛麗絲越來越奇怪了,但是她知道,鴿子不說完自己的話,是不會讓別人說 話的。

爱丽丝越来越奇怪了,但是她知道,鸽子不说完自己的话,是不会让別人说 话的。

“僅僅是孵蛋就夠麻煩的啦,”鴿子說,“我還得日夜守望著蛇,天哪!這 三個星期我還沒合過眼呢!”

“仅仅是孵蛋就够麻烦的啦,”鸽子说,“我还得日夜守望着蛇,天哪!这 三个星期我还没合过眼呢!”

“我很同情,你被人家扰亂得不得安宁,”愛麗絲開始有點明白它的意思了,

“我很同情,你被人家扰乱得不得安宁,”爱丽丝开始有点明白它的意思了,

“我剛剛把家搬到樹林里最高的樹上,”鴿子繼續說,把嗓門提高成了尖聲 嘶叫,“我想已經最后擺脫它們了,結果它們還非要彎彎曲曲地從天上下來不可。 唉!這些蛇呀!”

“我刚刚把家搬到树林里最高的树上,”鸽子继续说,把嗓门提高成了尖声 嘶叫,“我想已经最后摆脱它们了,结果它们还非要弯弯曲曲地从天上下来不可。 唉!这些蛇呀!”

“我可不是蛇,我告訴你!”愛麗絲說,“我是一個……我是一個……,

“我可不是蛇,我告诉你!”爱丽丝说,“我是一个……我是一个……,

“啊,你是什么呢?”鴿子說,“我看得出你正想編謊哩!”

“啊,你是什么呢?”鸽子说,“我看得出你正想编谎哩!”

“我是一個小姑娘。”愛麗絲拿不准地說,因為她想起了這一天中經歷的那 么多的變化。

“我是一个小姑娘。”爱丽丝拿不准地说,因为她想起了这一天中经历的那 么多的变化。

“說得倒挺像那么回事!”鴿子十分輕蔑地說,“我這輩子看見過許多小姑 娘,可從來沒有一個長著像你這樣的長脖子的!沒有,絕對沒有!你是一條蛇, 辯解是沒有用的,我知道你還要告訴我,你從來沒有吃過一只蛋吧!”

“说得倒挺像那么回事!”鸽子十分轻蔑地说,“我这辈子看见过许多小姑 娘,可从来没有一个长着像你这样的长脖子的!没有,绝对没有!你是一条蛇, 辩解是没有用的,我知道你还要告诉我,你从来没有吃过一只蛋吧!”

“我确實吃過許多的蛋,”愛麗絲說,(她是一個非常誠實的孩子。)“你 知道,小姑娘也像蛇那樣,要吃好多蛋的。”

“我确实吃过许多的蛋,”爱丽丝说,(她是一个非常诚实的孩子。)“你 知道,小姑娘也像蛇那样,要吃好多蛋的。”

“我不相信,”鴿子說,“假如她們吃蛋的話,我只能說她們也是一种蛇。”

“我不相信,”鸽子说,“假如她们吃蛋的话,我只能说她们也是一种蛇。”

這對于愛麗絲真是個新的概念,她愣了几分鐘。于是鴿子趁机加了一句: “反正你是在找蛋,因此,你是姑娘還是蛇,對我都一樣。”

这对于爱丽丝真是个新的概念,她愣了几分钟。于是鸽子趁机加了一句: “反正你是在找蛋,因此,你是姑娘还是蛇,对我都一样。”

“這對我很不一樣,”愛麗絲急忙分辯,“而且老實說,我不是在找蛋,就 算我在找蛋,我還不要你的呢?我是不吃生蛋的。”

“这对我很不一样,”爱丽丝急忙分辩,“而且老实说,我不是在找蛋,就 算我在找蛋,我还不要你的呢?我是不吃生蛋的。”

“哼,那就滾開!”鴿子生气地說著,同時又飛下去鑽進它的窩里了。愛麗 絲費勁儿地往樹林里蹲,因為她的脖子常常會被樹叉挂住,要隨時停下來排解。 過了一會,她想起了手里的兩塊蘑菇,于是她小心地咬咬這塊,又咬咬那塊,因 此她一會儿L長高,一會縮小,最后終于使自己成了平常的高度了。

“哼,那就滚开!”鸽子生气地说着,同时又飞下去钻进它的窝里了。爱丽 丝费劲儿地往树林里蹲,因为她的脖子常常会被树叉挂住,要随时停下来排解。 过了一会,她想起了手里的两块蘑菇,于是她小心地咬咬这块,又咬咬那块,因 此她一会儿L长高,一会缩小,最后终于使自己成了平常的高度了。

由于她已經不是正常高度了,所以開頭還有點奇怪,不過几分鐘就習慣了。 然后又像平常那樣同自己說話了。“好啊,現在我的計划完成一半了。這些變化 多么奇怪,我無法知道下一分鐘我會是什么樣儿。不管怎樣,現在我總算回到自 己原來的大小了,下一件事情就是去那個美麗的花園。可是我不知道該怎么去做 呢?”說話間來到了一片開闊地,這里有一間四英尺高的小房子。“別管是誰住 在這里,”愛麗絲想,“我現在這樣的大小不能進去,鄧會把它們嚇得靈魂出竅 的,”她小口小口地咬了一點右手上的蘑菇,一直到自己變成九英寸高,才走向 那座小房子。

由于她已经不是正常高度了,所以开头还有点奇怪,不过几分钟就习惯了。 然后又像平常那样同自己说话了。“好啊,现在我的计划完成一半了。这些变化 多么奇怪,我无法知道下一分钟我会是什么样儿。不管怎样,现在我总算回到自 己原来的大小了,下一件事情就是去那个美丽的花园。可是我不知道该怎么去做 呢?”说话间来到了一片开阔地,这里有一间四英尺高的小房子。“別管是谁住 在这里,”爱丽丝想,“我现在这样的大小不能进去,邓会把它们吓得灵魂出窍 的,”她小口小口地咬了一点右手上的蘑菇,一直到自己变成九英寸高,才走向 那座小房子。